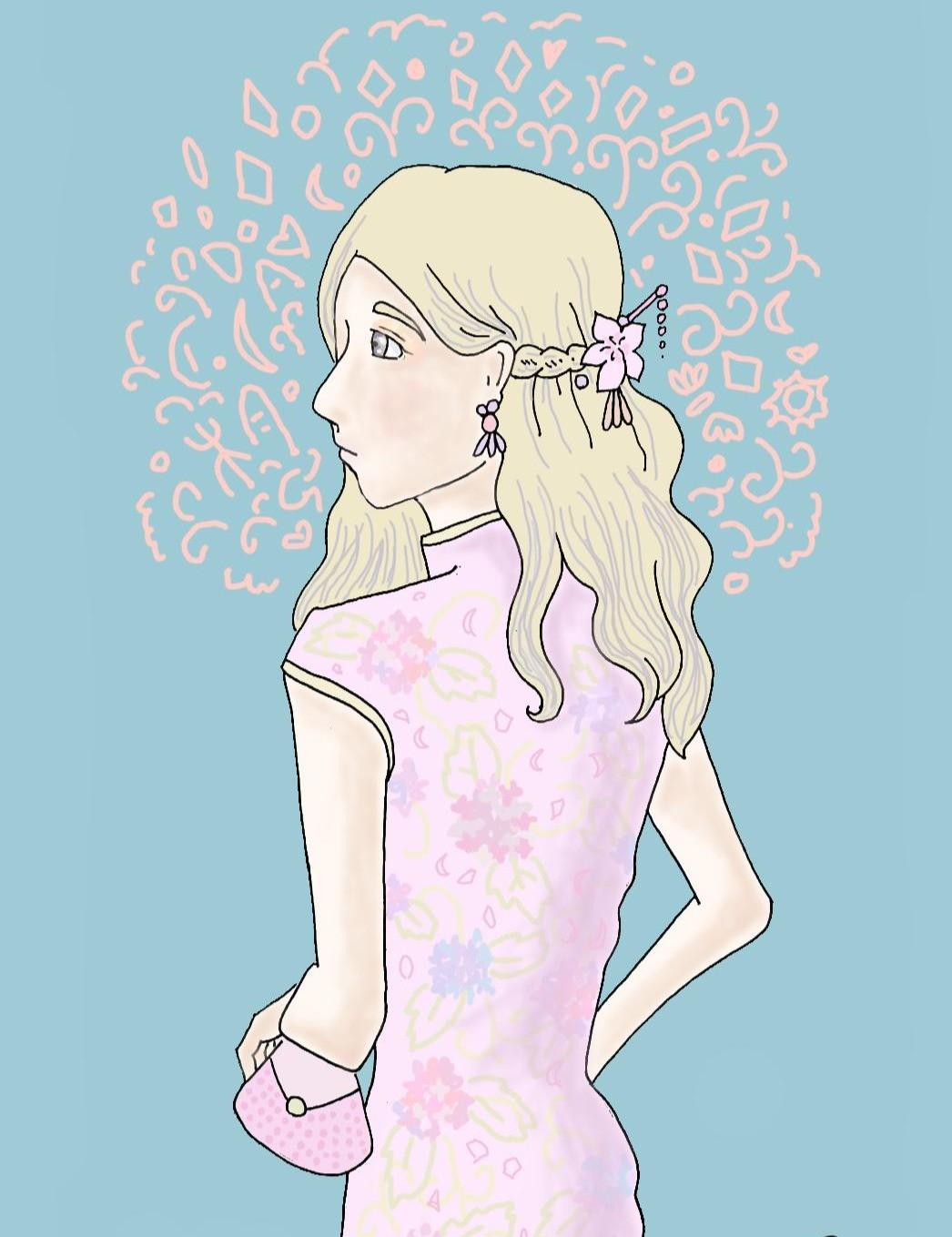

詠臻,美人皮骨---小說連載

嗨大家,我是愛畫畫的Grace,今天想分享的是我創作的圖文,

美人在骨不在皮,這句話大家應該多少都有聽過吧。

有些人看起來光鮮好看,卻空有一副美人皮,不但少了韻味,還很俗麗,一旦上了年紀可以馬上看出來。有些人則有美人骨,就算長得不是特別好看,卻散發出美麗的氣質。

外表不是永久的,氣質才是;美人皮是容易衰敗的,美人骨才是不朽的。

那擁有美人皮骨的人呢?我想,那就是詠臻。

詠臻人格的致命傷就在於她對世界的恐懼。這份恐懼來自她的個性和她的經歷,然而在經歷這些之後她卻還是能夠保持善良和情真,縱使她的情真使她傷痕纍纍,傷人傷己,甚至被當成累贅。

我想這是詠臻的美能不朽的原因。

詠臻的眉目端麗,長相標緻,她有一種特殊的「挺」,在於她的身段,她伸手指東西、為別人做什麼事情都好像指尖帶著餘韻似地。她不會草率地做事,總是乾淨雅致,詠臻的心思細膩使她變成一個體貼的人,能夠體察他人的需要作出相對的反應,我想這以上種種便是詠臻的美人骨所在。

不得不說,有時候詠臻是個讓人覺得「有負擔」的人,因為她總是這麼的周到、這麼雅致,就像個易碎的藝術品般。

闊別三年後我和詠臻在咖啡廳見面,在這三年間因為雙方父母上有往來,偶爾約吃飯我都找藉口賴著不去。在他們眼中,讀第一志願高中的我就是個大忙人,有理由忙碌的人。所幸讀私中的詠臻也如她父母所願的上了理想的大學。

考完大學,還是上了同一所,說什麼也沒有理由再避而不見了。

坐在我面前詠臻是之前那個詠臻的2.0版本,我並不是感到驚訝她變美了。從以前我就知道,「長歪」這種事情不可能出現在詠臻身上,因為她有著一副美人骨,我只是驚艷她眉目間的那抹憂愁替她的美添色了不少。

「妳變很漂亮。」我脫口而出,她只是淺笑,抬起眼試探地看我,小心翼翼地說:「妳也變漂亮了。」

我知道她在顧慮什麼,消失三年的我---詠臻知道我想逃跑,知道我在為了她的戀愛賭氣。

「妳先看看要喝什麼吧。」詠臻溫柔地說,貼心地打開菜單放在我面前,她穿著合身的花洋裝,那花隨著她身體的曲線開合,像兀自有了生命---我還是改不了這種男性凝視。

「所以……」詠臻打開包包,拿出一個小紙包,笑著說:「禮物。」

在分開的三年間我們還是會送對方生日禮物,但都透過父母轉交,詠臻每年都很用心包裝禮物,洋洋灑灑寫生日卡,通常一般回憶一半寫她的近況,加上一些試探的文字。

「這是什麼?」我沒辦法直視她,不知道是因為她的變太美了還是因為我心虛。

「我上次出去玩,覺得這個吊飾很可愛,所以買了兩個,想跟妳一起用,我想說上大學前一定要交給妳。」詠臻像個孩子討好般地說,期待地看著我。

我打開,裡面是一隻可愛的貓頭鷹,布做的。

「謝謝。」除此之外我說不出更多了,她繼續看著我。

我注意到她的包包上掛著一隻一樣造型不同花色的貓頭鷹,她可能希望我當場掛上吧,但我肢體僵硬在那就是做不到。

「妳生氣很久。」詠臻打破沉默,擰起她端麗的眉。

「我沒生氣啊。」

「騙人。」詠臻兩手互相摩娑,說:「為什麼要這麼生氣?我交了男朋友是這麼讓妳生氣的事嗎?」

「沒有啊。」

「是因為陳通禮嗎?因為是家教?」

「沒有啊。」我低頭看著咖啡杯。

「妳幹嘛這麼生氣,」詠臻開始有點激動,說:「反正他們都離開我了,怎麼可以連妳都這樣對我。」

啊,她很少對我生氣的,詠臻討厭撕破臉,因為她總是畏畏縮縮害怕被拋棄。我很清楚地啊,那我為什麼這麼對詠臻呢?為什麼拋下她呢?

「我們不是最好的朋友嗎?」她說,我偷偷抬眼,詠臻好看的臉皺在一起,很像剛出生的小孩。

「為什麼?妳不是說會跟我一直做朋友嗎?已經過了三年幾乎都沒有看到妳,妳怎麼可以這樣?」詠臻快哭了,我卻有點高興,詠臻,妳會為我而哭嗎?

她繼續譴責我,說:「妳明明知道我很孤單,妳怎麼可以這樣對我?其他人可以這樣對我,妳怎麼可以?怎麼可以?」我看著咖啡,心情很沉重,突然有點希望她閉嘴或我甩頭走人,因為我感覺我快哭出來了。

「妳終於跟我吵架了嗎?」我說。

「什麼?」她已經開始眼眶泛紅。

「妳不是不敢嗎?」我問「不是不敢吵架嗎?不是不敢說自己的想法嗎?不是老是很愛哭嗎?不是都喜歡忍受嗎?」我一口氣吐出來「我這三年都沒跟妳見面,妳還是一年年送我禮物認真寫卡片,妳為什麼不罵我?為什麼不敢說妳不喜歡這樣?」

她哭了起來,我不確定是因為我還是我太兇,或只是她害怕孤單,不想失去朋友。

啊,我知道她不可能愛上我的。

「妳很過分。」她說「妳怎麼可以拋棄我?」我覺得這個場景幾乎可以稱得上分手的場面了吧,看起來,我是說如果我看起來更像男生一點的話。

「妳很過分很過分啦。」她語無倫次,像個小孩,說:「我不管啦。」

我笑了,那是詠臻嗎?究竟我這三年間想念的詠臻,到底是誰呢?是眼前這麼有著美人皮骨的詠臻嗎?是小時候那個聲音香軟的詠臻嗎?是我回憶中的那個、雅致脆弱的詠臻嗎?

「詠臻,」我安慰道「不要哭了,以後不會再這樣了。」

「真的嗎?」

「真的,不會再隨便不見了,還要一起去大學。」我說,懊悔又心安,我又一次說出那個咒語,騎士在宣布對公主效忠的時候總會說誓言。小時候我們玩遊戲我都負責扮演比較陽性的角色。因為詠臻的陰性特質比較重,我自然而然彌補了那個陽性的部分。

我煞有其事地打開貓頭鷹吊飾把它掛上包包,詠臻撐著兩隻可愛的眼睛破涕為笑,不再試探、開心地坐過來我旁邊。太純真了,我沒辦法看她,我感覺自己是個罪人,跟詠臻在一起就像個罪人,終於知道為什麼跟詠臻在一起有負擔,因為她總讓我有罪惡感。我簡直無法忍受,無法忍受詠臻的那份純粹。我拋棄了妳啊,擅自離開妳三年啊,妳怎麼可以這樣就原諒我?這樣當世界對妳如此殘忍的時候妳該如何是好?詠臻啊。

「妳留長頭髮了。」詠臻不再顧忌地伸手摸我的頭髮。

「嗯,我媽說我之前頭髮太短像個假小子。」

「我們高中也很多女生留短頭髮哪。」詠臻說,臉上還有淚痕,眼淚洗過以後她的眼睛堪稱楚楚可憐,美人皮骨的詠臻。

「詠臻,」我說。

「嗯?」她伸手把玩包包上的貓頭鷹。

「跟我說說妳這三年的事吧,沒有顧慮地。」

我想,有些掉入深淵的人為什麼總是救不起來?因為不是他們掉入深淵,而是他們自己就是深淵。

於是,我又一次掉進了名為詠臻的深淵。

我是愛畫畫的Grace,喜歡我的文章的話可以追蹤我的ig或波波黛麗喔,下次見!

https://www.instagram.com/higrace2288/?hl=zh-tw